实务中提出这样不合时宜要求的基金会,也是迫于无奈:审计、等级评估等老师、专家出于审计流程考虑,要求没有捐赠票据应有发票,没有发票应有捐赠票据,捐赠票据和发票都没有,往来票据也可以。总之不是官方监制的票据就是不合规!迫于资方要求,社会组织只能配合。久而久之,反而成了约定俗成、不成文的“规定”。

要搞清楚这个问题,还得从原始凭证说起。

一、原始凭证的范围

原始凭证(originalcertificate)是在经济业务发生时取得或填制的,用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。

从英文原意看,原始凭证就是原始的证明书,是一份记载经济业务的法律证明文书。世界上大多数国家,各类会计原始凭证均无官方监制版本、无固定格式、无固定模版,由交易双方自行根据实际发生的经济业务填写,最重要的是记录交易双方、交易内容、交易金额、交易日期等要素。

根据我国社会经济发展现阶段的特点,出于监督管理需要,国家为特定经济业务制定了由官方监制印制的,具有固定格式的凭证。比如为了保障国家税收收入,维护经济秩序,规定了增值税应税交易应当使用增值税发票,增值税发票的种类、样式、联次、内容以及使用范围等事宜由税务机关依法制定,发票是增值税业务的凭证;又比如为了规范公益事业捐赠票据使用行为,加强公益事业捐赠收入监督管理,规定公益性捐赠应当使用公益事业捐赠统一票据,捐赠票据的格式、联次以及使用范围等要素由财政部门确定,捐赠票据是公益事业捐赠业务的凭证;还有结算类票据、医疗收费票据、社会团体会费票据、其他票据、非税收入通用票据、非税收入专用票据、非税收入一般缴款书……这些我们姑且统称为官方格式凭证。

发生按规定应当使用官方格式凭证以外的经济业务,应当由发生经济业务的双方自行填制原始凭证,这一类原始凭证也属于合法原始凭证。

为了让大家走出非发票、捐赠票据等官方格式凭证不可以入账的误区,我们重温一下我国原始凭证制度及企业所得税税前扣除凭证管理制度。

我们从会计基本法—《中华人民共和国会计法》中关于凭证一些原则性规定学起。《会计法》第十四条将会计凭证分为原始凭证和记账凭证。明确了会计机构、会计人员负有对原始凭证审核的责任。对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

但《会计法》并没有明确什么是原始凭证、合格原始凭证应该具备什么要素。因此,财政部根据《会计法》的授权制定了《会计基础工作规范》(财会字【1996】19号,根据2019年3月14日发布的中华人民共和国财政部令第98号修改),细化了原始凭证的特点和要素。《会计基础工作规范》第四十八条对《会计法》中所指的原始凭证的内容要素、填写规范等做出基本规定。

比如,原始凭证的内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位名称;经济业务内容;数量、单价和金额。

又比如,从外单位取得的原始凭证,必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证,必须加盖本单位公章。

《会计法》、《会计基础工作规范》均未列举原始凭证的种类,更没有规定只有发票、财政票据等官方格式凭证才可以作为原始凭证,可以明确的是收款收据、白条也是真实的、合法的原始凭证。

收款收据、白条真的可以作为原始凭证吗?《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告【2018】28号,以下简称“28号公告”)给出了肯定的答案。28号公告第二款:“外部凭证是指企业发生经营活动和其他事项时,从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证,包括但不限于发票(包括纸质发票和电子发票)、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。”这里的收款凭证,形式上可以是文具店中售卖的各式各样的收款收据,也可以是白条,还可以只是银行付款单据。这一规定明确了收款收据、白条可以作为企业所得税税前扣除凭证,税前扣除凭证必定是收款收据、白条以合法的会计原始凭证入账为前提。

那么,一直以来收款收据、白条不能入账的误区是怎么形成的呢?为了找出形成的原因,我找很多朋友聊过,结合我从业以来的经验,我个人判断,一开始,不能入账的收款收据、白条指的是应当取得而未能取得发票、财政票据等官方格式凭证,但只取得收款收据、白条的情形。但久而久之以讹传讹,就形成了不管什么情况、也不问原因,只要是收款收据、白条都不能入账的误区。

由此可见,我国《会计法》所指的会计原始凭证包括增值税发票、财政票据等由财税部门制定样票及监制的官方格式凭证,还包括发生按规定应当使用官方格式凭证以外的经济业务所填制的其他非官方格式原始凭证。比如,单位发放工资,通常是以人事部门确定的工资表(条)、银行支付凭证为原始凭证。又比如,甲公司举办上市庆典活动,乙公司赞助现金2万元,这种赞助行为,不属于增值税应税行为,不得开具增值税发票,也不属于公益性捐赠,不得开具公益捐赠统一票据。甲公司应当给乙公司填制收到赞助金2万元的收款收据(不限形式),甲公司计入营业外收入,乙公司根据付款凭证、收款收据等原始凭证,计入营业外支出。至于乙公司这笔赞助支出不得税前扣除,是因为《企业所得税法》第十条第(六)项明确规定赞助支出在计算应纳税所得额时不得扣除,而不是因为乙公司取得的是收款收据。如果乙公司取得甲公司开具的增值税发票,依然不能税前扣除,反而因取得虚开发票而增加风险。又比如,基金会开展扶贫济困活动,向建档立卡的贫困户无偿发放助困金,这种行为既非增值税应税行为,也非公益性捐赠行为,不需要也不得向贫困户索取发票或公益事业捐赠票据,基金会通过银行转账方式发放的应当凭银行支付凭证,通过现金方式发放的应当凭签收表作为支出原始凭证。

按照相关的法律法规规定,增值税发票、财政票据、其他原始凭证各自有着使用范围和场景。因此,第一,各种原始凭证并不能相互替代使用。比如收款单位应当开具捐赠票据但未能开具捐赠票据,也不能“退而求其次”要求收款单位开具发票,发票不能代替捐赠票据,捐赠票据也不能代替发票。第二,原始凭证之间没有优劣之分。发票不比捐赠票据证明力更强,发票不比收款收据证明力更强……

二、未能取得但应当取得的原始凭证怎么办

很多人认为,应当取得而未能取得发票、财政票据等官方格式凭证,只能取得收款收据、白条是不能入账的,这也是常识性错误。

事实上,由于客观原因,一些经济业务确实无法取得对应的发票,比如到农贸市场买菜、到夜市买饰品、回乡途中打摩的……

又比如工作之外,胡老师经常带着孩子作为志愿者到偏远山区开展慈善活动:发放助学金活动、假期伴读活动……有些物资、服务需要在这些偏远山区采购,例如给志愿者买10瓶矿泉水花了20元,小店店主不能提供发票,就连收款收据也没有,从日历本上扯下一张,在背面写上“收到矿泉水款20元”,签了个字,胡老师在上面写了说明,同行的志愿者们也在上面签字证明;晚上志愿者们在当地农户吃了一顿农家饭花费375元,老乡也没有发票(别说为什么不找能提供发票的饭店,其实连饭店都没有,总不能为了有发票翻山越岭到县城吃顿饭再回来吧)……这种情况该怎么办呢?有很多人会去找“替票”。原因大家都清楚,不找发票来替代这张收据或白条,财务不给报销。但找一张发票,甚至在这张发票上还标明替代的原因,财务人员就认可这是合法票据,予以报销。无奈吧?

其实这已是违法行为,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条规定:开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:

(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

这种找发票行为,是典型的让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票,这样的行为是违法的,发票当然也是不合法的,《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条明确规定:不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。

这就非常清晰了,相关法律法规没有禁止收款收据、白条入账,因为这些收款收据、白条是真实的,反而是这种违法找来的发票一定不得作为财务报销凭证。

仔细研读《企业所得税税前扣除凭证管理办法》,我们可明白一个基本逻辑:单位账上列支的成本费用,能取得税前扣除凭证的,允许在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;不能取得税前扣除凭证的,不能在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。

举例说,某企业2021年度收入总额1500万元,成本费用合计为1200万元,利润总额300万元,不考虑其他纳税调整因素。如果成本费用全都取得税前扣除凭证,企业应纳税所得额为1500万-1200万=300万元;但如果成本费用中有10万元未能取得税前扣除凭证(简单一点,假设是购买货物应当取得发票但未能取得发票,只取得了收款收据)企业应纳税所得额为1500万-1200万+10万=310万元。财税同仁们应该知道算式中为什么“+10万”而不是直接“-1190万元”。借此机会普及一下,税法与会计处理不一致时,应当遵循桥归桥路归路原则,按各自的规定处理。上例中,会计上,这10万元支出是真实发生的,应取得发票但未取得发票,即使只取得收款收据也应当入账计入成本费用,真实、完整地反映企业1200万元成本费用。税法上,虽然承认单位列支这10万元成本费用,但这是增值税业务,应当取得增值税发票作为税前扣除凭证,因此收款收据不能作为税前扣除凭证。在计算企业应纳税所得额时应当纳税调整增加应纳税所得额10万元,调整的结果就是税法只认定会计列支1200万元中的1190万元可以在计算应纳税所得额时扣除。

如果这10万元不允许入账,会计上仅记录成本费用1190万元,纳税申报时也就没有纳税调整环节了。这也进一步说明了入账和企业所得税纳税调整并不冲突,我们常常说“调表不调账”,就是会计处理归会计处理、税收处理归税收处理的一种表现,二者通过《纳税调整项目明细表》达到统一,千万不要以企业所得税的规定来指导账务处理。下图是《A105000纳税调整项目明细表》的表头截图,从截图可以看出,“账载金额”填报纳税人会计核算金额,“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的金额,完全体现了会计、税收遵循各自规定的精神,桥归桥路归路。

令人沮丧的是,“找票”、“替票”的现象不仅相当普遍,而且这种违规取得发票的行为被默许,没有人追究。久而久之,反而形成了只要有发票就能入账和进行税前扣除的可怕误区。“找发票”列支成本费用的偷税行为愈演愈烈,国家税务总局公布的虚开发票大案要案往往是百亿、千亿数量级,令人咂舌。更有甚者,利用发票套取资金实施侵占单位财产等违法案例也时有发生。发票成为偷逃税款、套取资金、职务侵占的工具,实非发票之过。

既然应当取得发票但未能取得发票的情形是客观存在的,单位应当在财务管理制度中建立容错机制,对于确实未能取得发票的情形,经特殊的审批程序,予以报销入账,真实反映单位的收支情况,而不是通过找发票等违法手段取得虚开发票入账。

三、原始凭证的种类及应用场景

(一)增值税发票的使用范围及应用场景

《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第587号)第三条规定:“本办法所称发票,是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。”从定义看,发票是收付款凭证的一种,是发生增值税应税行为时开具的收付款凭证。

《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第37号)第二十六条规定:“填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。”

增值税发票的使用场景广且频次高,但也有其特定的使用边界。简而言之,增值税发票应当在发生增值税业务时开具,否则一律不得开具增值税发票。

更重要的是,增值税发票只能由销售商品、提供服务的一方(收款方)向购买商品、服务的一方(付款方)开具。收款方无法提供发票的,付款方接受收款方提供的由第三方开具的发票、收款方自行找第三方给自己开具的发票,均属于取得虚开发票。

(二)公益事业捐赠统一票据的使用范围及应用场景

首先,我们一起学习与公益事业捐赠统一票据相关的规定,以便规范使用捐赠票据。

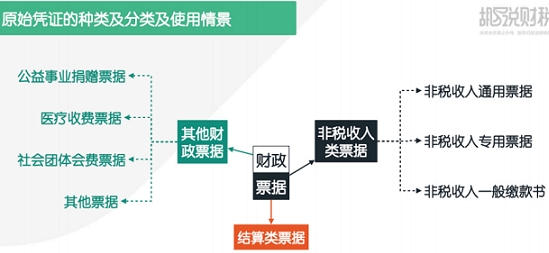

《财政票据管理办法》(财政部令第104号)明确了三类财政票据:非税收入类票据、结算类票据、其他财政票据。其他财政票据又细分为公益事业捐赠票具、医疗收费票据、社会团体会费票据和其他应当由财政部门管理的票据四种。

借此机会,再次提醒大家,各类财政票据也有其使用范围和场景,财政票据同样不能相互替代使用。比如《财政票据管理办法》第七条第(一)项第1款明确:“非税收入通用票据,是指行政事业单位依法收取政府非税收入时开具的通用凭证。”又比如《财政票据管理办法》第七条第(三)项第1款明确:“公益事业捐赠票据,是指国家机关、公益性事业单位、公益性社会团体和其他公益性组织依法接受公益性捐赠时开具的凭证。”

为了规范公益事业捐赠票据的使用和管理,财政部制定了《关于印发〈公益事业捐赠票据使用管理暂行办法〉的通知》(财综[2010]112号),第三条第二款明确规定捐赠票据是捐赠人对外捐赠并根据国家有关规定申请捐赠款项税前扣除的有效凭证。

上述条款中“根据国家有关规定申请捐赠款项税前扣除”,指的是企业按照《企业所得税法》第九条或个人按照《个人所得税法》第六条的规定,通过公益性社会组织、县级以上人民政府及其部门等国家机关,用于符合法律规定的公益慈善事业捐赠支出,准予按税法规定在计算应纳税所得额时扣除。除有特殊规定外,企业的公益性捐赠税前扣除限额为其利润总额的12%,超出部分允许结转以后三年扣除;个人的公益性捐赠税前扣除限额其应纳税所得额的30%。

结合《财政票据管理办法》、《公益事业捐赠票据使用管理暂行办法》、《企业所得税法》、《个人所得税法》等法律法规可以看出,公益性捐赠仅指企业或个人等捐赠人基于慈善目的,自愿、无偿赠与财产的活动,只有社会组织接受公益性捐赠才能向捐赠人开具捐赠票据,但不包括社会组织间的“捐赠”活动。

接下来,我们分析一下社会组织间“捐赠”需要使用何种原始凭证。这里的“捐赠”二字之所以用引号,是因为社会组织间的项目资助活动并非《慈善法》中所指的公益性捐赠活动。从《民法典》的角度看,捐赠人的慈善捐赠、社会组织间的项目资助,都可以适用赠与合同。《民法典》第六百五十八和第六百六十条提到“具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同”,这一类赠与合同的赠与属于具有特殊性质的赠与,属于公益性捐赠。而社会组织间资助性质的赠与,是慈善财产的运用或者二次分配,资助方对被资助方有着很多的约束,被资助方慈善财产运用规范与否,一定程度上等同于资助方慈善财产运用规范与否。

公众号:胡说财税

管理会计师CNMA是由财政部直属事业单位北京国家会计学院推出的管理会计证书项目,分为初、中、高三个等级,致力于培养具有国际视野、符合中国国情、具有鲜明中国特色的管理会计师人才。